FXの通貨ペアとは

FX(外国為替証拠金取引)では、2つの国の通貨をセット(ペア)で売買します。これを「通貨ペア」と呼びます。

たとえば、「ドル/円(USD/JPY)」を買う場合、「米ドルを買って、日本円を売る」という取引を意味します。

通貨ペアの構成

通貨ペアは次のように構成されています

- 基軸通貨(左側):買う or 売る対象

- 決済通貨(右側):基軸通貨の価値を表す通貨

USD(米ドル)/JPY(日本円) の場合、米ドルが基軸通貨で日本円が決済通貨になります。

「ドル/円の価格が150円」というように「基軸通貨である1ドルが何円の価値があるか」を決済通貨で示します。

通貨の種類

通貨ペアには、取引量の多い「メジャー通貨」とあまりメジャーではない「マイナー通貨」があります。

メジャー通貨

| 通貨 | 通貨名(日本語) |

|---|---|

| USD | 米ドル |

| EUR | ユーロ |

| GBP | 英ポンド |

| JPY | 日本円 |

| AUD | 豪ドル |

| CHF | スイスフラン |

| CAD | カナダドル |

| NZD | ニュージーランドドル |

マイナー通貨(新興国通貨など)

| 通貨 | 通貨名(日本語) |

|---|---|

| TRY | トルコリラ |

| ZAR | 南アフリカランド |

| MXN | メキシコペソ |

| RUB | ロシアルーブル |

| SEK | スウェーデンクローナ |

| NOK | ノルウェークローネ |

| SGD | シンガポールドル |

米ドルが絡む通貨ペアは「ドルストレート」

米ドルと他の通貨ペアは「ドルストレート」と呼ばれます。

| 通貨ペア | 通貨名(日本語) | 呼び方(通称) |

|---|---|---|

| USD/JPY | 米ドル / 日本円 | ドル円 |

| EUR/USD | ユーロ / 米ドル | ユーロドル |

| GBP/USD | 英ポンド / 米ドル | ポンドドル |

| AUD/USD | 豪ドル / 米ドル | オージードル |

| NZD/USD | NZドル / 米ドル | キウイドル |

| USD/CHF | 米ドル / スイスフラン | ドルスイス |

| USD/CAD | 米ドル / カナダドル | ドルカナダ(ドルカナ) |

日本円が絡む通貨ペアは「クロス円」

他の通貨と日本円の通貨ペアは「クロス円」と呼ばれます。

| 通貨ペア | 通貨名(日本語) | 呼び方(通称) |

|---|---|---|

| EUR/JPY | ユーロ / 日本円 | ユーロ円 |

| GBP/JPY | 英ポンド / 日本円 | ポンド円 |

| AUD/JPY | 豪ドル / 日本円 | オージー円 |

| NZD/JPY | NZドル / 日本円 | キウイ円 |

| CHF/JPY | スイスフラン / 日本円 | スイス円 |

| CAD/JPY | カナダドル / 日本円 | カナダ円 |

昔の外国為替市場では、ほとんどの通貨取引は米ドル(USD)を基軸にして行われていました。

たとえば、昔のユーロ/円の取引は、こういう流れでした:

- 円 → 米ドル(USD/JPY)でドルを買う

- 米ドル → ユーロ(EUR/USD)でユーロを買う

つまり、「クロス(交差)」して円とユーロを間接的に交換していたんです。これがクロス円の由来です。

ゴールドやビットコインも

FX業者によっては、通貨だけではなく「ゴールド」や「日経平均」、「ビットコイン」などの金融商品もレバレッジ取引ができる場合があります。

中でも「XAU(ゴールド)/USD(米ドル)」は特に人気の高い通貨です。

通貨ペアの「違い」と「注目すべきポイント」

FXで通貨ペアを選ぶ際に注目すべき基本ポイントは、大きく以下の5つです。

- ボラティリティ

- 取引時間帯

- 流動性

- スプレッド

- スワップポイント

ここからは、それぞれ簡単に説明します。

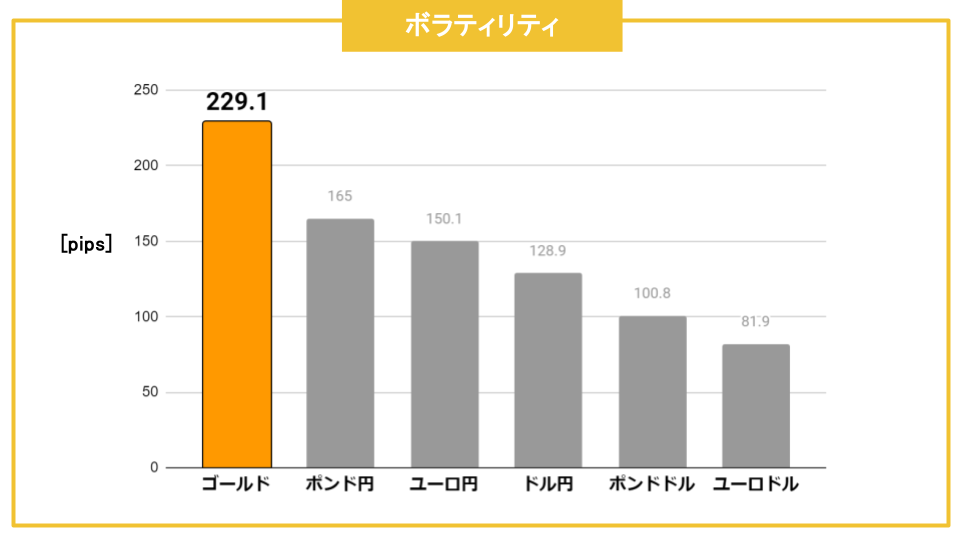

ボラティリティ(価格変動の大きさ)

通貨ペアによって「値動きの大きさ」が違います。

FXでは通常、ボラティリティの大きさを統一単位の「pips」で測ります。pipsが大きいほど、値動きの大きさが大きいということになります。

ゴールドの値動きが大きいことは、FXでゴールドが人気のある理由です。

ボラティリティが高い通貨ペアは短期間で大きくレートが動くためハイリスク・ハイリターンですが、逆に低すぎるとチャンスが少なくなります。

初心者には極端に高すぎず、低すぎない「ドル円やユーロドル」など適度なボラティリティの通貨ペアが扱いやすいでしょう。

流動性(取引量の多さ)

流動性は、世界中でどれだけ盛んに取引されているかわかります。流動性が高い通貨ペアは売買注文が多く成立しやすいため、値動きが安定しやすいので、注文が約定しやすいです。

逆に流動性が低いペアは、わずかな注文で価格が跳ねやすく急変動リスクがあります。

2022年 通貨ペア別の取引シェア(1日平均取引額ベース)

| ランク | 通貨ペア | 世界シェア(%) | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1位 | EUR/USD | 約24% | 世界No.1の取引量 |

| 2位 | USD/JPY | 約13% | アジア市場でも人気 |

| 3位 | GBP/USD | 約9% | ロンドン市場で活発 |

| 4位 | USD/CHF | 約5% | 安全通貨同士の組み合わせ |

| 5位 | AUD/USD | 約4.5% | 豪州と中国経済の影響を受ける |

| 6位 | USD/CAD | 約4% | 原油価格に敏感 |

| 7位 | NZD/USD | 約2% | 取引量はやや少なめ |

| 8位 | EUR/JPY | 約2% | 欧州と日本の連携で需要あり |

| 9位 | GBP/JPY | 約1.5% | ボラティリティ高め |

| 10位 | EUR/GBP | 約1.2% | 欧州内での為替ヘッジに使用される |

メジャー通貨(米ドルやユーロなど)の組み合わせは流動性が高く、マイナー通貨(新興国通貨)は流動性が低い傾向があります。

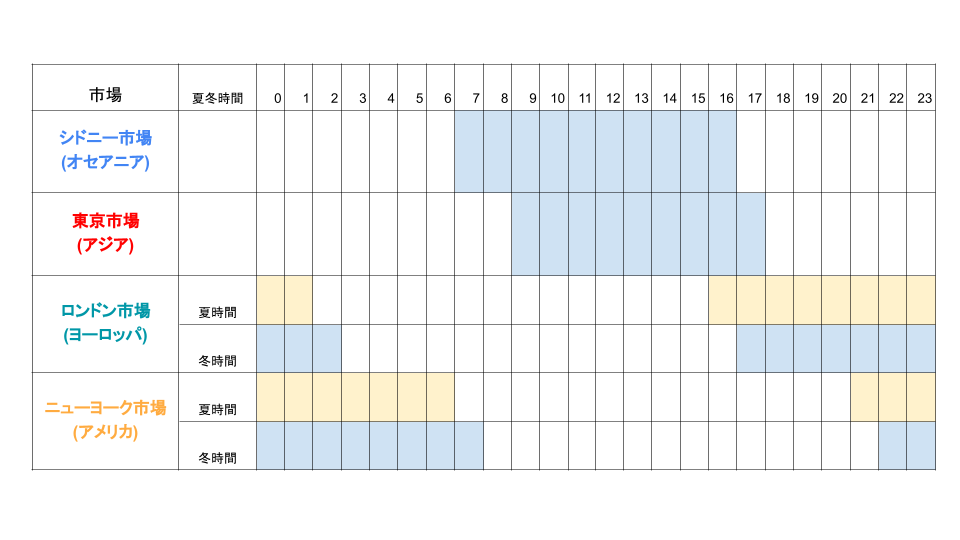

取引時間帯

FXは平日24時間取引できますが、通貨ペアによって値動きが活発になる時間帯が異なります。

例えば円が絡むペアは東京時間、欧州通貨が絡むペアはロンドン時間、米ドルが絡むペアはニューヨーク時間に取引が活発化する傾向があります。

自分が取引できる時間帯に動きやすい通貨ペアを選ぶことも重要です。

スプレッド(売買の差額)

スプレッドは取引コストです。メジャー通貨ほどスプレッドが小さくコストが安くなります。

それに対して、新興国通貨が絡むペアはスプレッドが広めです。取引だけで何千、何万円のコストになることも少なくないので、事前に取引コストを計算してから取引しましょう。

初心者はなるべくスプレッドの狭いメジャー通貨ペアから始めるのがおすすめです。

スワップポイント(金利差調整額)

スワップポイントとは、2国間の政策金利差にもとづき、ポジションを持ち越すと発生する金利収支です。

金利の高い通貨を買って低い通貨を売るポジションを持てば、毎日スワップポイントを受け取る(プラススワップ)れます。逆に高金利通貨を売ると毎日支払いが発生します。

例えば日本円は超低金利なので、円を売って他通貨を買うポジションではスワップ狙いが可能です。

中でも「トルコリラ」や「メキシコペソ」など金利水準の高い通貨は、スワップポイント狙いの中長期投資先として人気です。

ただし、スワップ狙いばかりに気を取られると価格が上下したときのリスクを見落としがちなので注意が必要です。スワップ益以上に含み損が発生するとロスカットになる可能性も十分あります。

メジャー通貨ペアの特徴

メジャー通貨の特徴は以下のとおりです。

| 通貨ペア | 流動性 | ボラティリティ | スプレッド | スワップポイント |

|---|---|---|---|---|

| 米ドル/円(USD/JPY) | 極めて高い | 中程度(安定しやすい) | 非常に狭い(最狭水準) | プラス(ドル高金利のため) |

| ユーロ/円(EUR/JPY) | 高い | やや高め(トレンドが出やすい) | 狭い | プラス(ユーロ高金利のため) |

| ポンド/円(GBP/JPY) | 中程度 | 高い(荒い値動き) | やや広い | プラス(ポンド高金利のため) |

| 豪ドル/円(AUD/JPY) | 高い(日本で人気) | 低め(安定しやすい) | 狭い~中程度 | プラス(豪ドル高金利のため) |

| NZドル/円(NZD/JPY) | 中程度 | 中程度(豪ドルに似た傾向) | やや狭い | プラス(NZドル高金利のため) |

| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 極めて高い | 中程度(緩やか) | 非常に狭い | ほぼ中立(金利差が小さい) |

| ポンド/米ドル(GBP/USD) | 高い | 高め(変動が大きめ) | 狭い | 中立(多少発生する程度) |

| カナダドル/円(CAD/JPY) | 中程度 | 中程度 | 中程度 | プラス(加ドル高金利のため) |

| スイスフラン/円(CHF/JPY) | 中程度 | 低め(安定) | 中程度 | 中立(双方が低金利) |

米ドル/円(USD/JPY)国内人気No.1、安定した動きと情報量の多さが魅力

「ドル円(USD/JPY)」は、日本のFX取引において最も取引量が多い通貨ペアであり、初心者にとっても扱いやすい代表的な銘柄です。

米ドルと日本円という2大通貨の組み合わせであるため、流動性が非常に高く、ほとんどのFX会社で最も狭いスプレッドが提供されています。さらに、値動きも比較的安定しており、初心者でも予測しやすいという安心感があります。

ドル円は東京市場からロンドン市場、そしてニューヨーク市場まで、世界中で一日中取引されており、常に市場が動いています。

- 東京時間(日中):値動きは比較的穏やか。

- ロンドン時間~ニューヨーク時間(夕方〜夜):値動きが活発化。

特に、日本時間の16時頃から21時30分(冬時間は17時~22時30分)にかけては、欧米市場の本格始動によりボラティリティが高まる傾向があります。

ユーロ/円(EUR/JPY)トレンドが出やすく初心者にも扱いやすいクロス円

ユーロ円(EUR/JPY)は、クロス円の代表的な通貨であり、「ユーロ/ドル(EUR/USD)」と「ドル/円(USD/JPY)」を掛け合わせて構成されています。ユーロ円の値動きはユーロ/ドルとドル/円の動向に影響されるという特徴があります。

ユーロ円は、変則的な癖が少なく、比較的トレンドが出やすい通貨ペアです。一方向に動き始めると、そのまま素直に継続しやすい傾向があり、チャート分析に慣れていない初心者でも比較的読みやすいです。

- 東京時間(朝~昼)は穏やかな動きが多い

- ロンドン市場が開く日本時間16時頃から取引が活発化し、ボラティリティが高まる

この時間帯は取引チャンスも増えるため、欧州時間の動きに注目すると良いでしょう。

英ポンド/円(GBP/JPY) ハイボラティリティで上級者向き、高スプレッドにも注意

ポンド円(GBP/JPY)は、イギリスの通貨「ポンド」と日本円の組み合わせによる通貨ペアです。

その最大の特徴は、非常に値動きが荒い(=ボラティリティが高い)ことで、FX界では「殺人通貨」「ジェットコースター通貨」などと呼ばれることもあるほどです。

実際、ポンド円は主要通貨ペアの中でも日常的に大きな値幅を記録することで知られています。

ポンド円は特に、ロンドン市場が開く日本時間16時頃から深夜にかけて活発に動く傾向があります。

これは、ポンドの取引量が米ドルやユーロに比べて少ないため、ちょっとしたニュースや発言でも大きく相場が動きやすいという特性があるからです。

ポンド円は多くの国内FX会社で、ドル円やユーロ円よりもスプレッドが広めに設定されています。

短期売買を繰り返すと、スプレッドの負担が積み重なって取引コストが高くなるため、あらかじめスプレッド込みの戦略を立てる必要があります。

豪ドル/円(AUD/JPY)安定した値動きと堅実なスワップ、初心者にも人気

豪ドル円(AUD/JPY)は、オーストラリアの通貨「豪ドル」と日本円の組み合わせによる通貨ペアで、日本の個人投資家に古くから人気のある通貨です。

かつては高金利通貨の代表格として知られ、長期の資産運用先として選ばれることも多くありました。2020年前後は政策金利が一時的に下がりましたが、近年は利上げの流れを受けて金利も持ち直しており、再び注目を集めています。

豪ドルは、資源国通貨(コモディティ通貨)としての性格も持っています。

オーストラリアは鉄鉱石や石炭などの鉱物資源が豊富で、資源価格の動向に敏感に反応します。

また、最大の貿易相手国である中国の経済状況も、豪ドルに大きく影響を与えます。

そのため、豪ドル円の値動きを予測する際は、

- 資源市況(特に鉄鉱石・石炭)

- 中国の景気や経済指標

- 世界的な株価の動き

といった情報にもアンテナを張っておくと良いでしょう。

ユーロ/米ドル(EUR/USD)世界最大の取引高、低コストで値動き緩やか

ユーロとドルという2大基軸通貨の直接対決だけあり、流動性は非常に高く、どのFX会社でもドル円と並ぶ最狭水準のスプレッドが提供されます。そのため、取引コストが非常に低く、短期売買(デイトレードやスキャルピング)にも適した通貨ペアとされています。

ユーロドルは、流動性が高いため急激な値動きが起こりにくく、比較的緩やかな値動きになる傾向があります。1日の値幅も、他の通貨ペアと比べて小さめに収まる日が多く、相場が読みやすいという特徴があります。

さらに、一度トレンドが出ると、それがしばらく継続しやすい傾向もあるため、テクニカル分析を使ったトレードにも向いています。この点からも、チャート分析を学ぶ初心者にとって練習しやすい通貨ペアと言えるでしょう。

ユーロドルが活発に動くのは、主に以下の時間帯です。

- ロンドン市場の時間帯(日本時間16時以降)

- ニューヨーク市場序盤(日本時間21時30分以降)

アジア時間(日本の昼間)は参加者が少ないため比較的穏やかですが、欧米の経済指標の発表があると、一気に大きく動き出すことがあります。

英ポンド/米ドル(GBP/USD)

通称「ケーブル」と呼ばれるこの通貨ペアは、世界第3位の取引量を誇るメジャーペアです。

ロンドン時間からニューヨーク時間にかけて取引が活発になり、テクニカル分析が効きやすい一方で、ポンド特有の荒い値動きも見られるのが特徴です。

USD/JPYやEUR/USDに比べてボラティリティはやや高めで、短期トレードを好むトレーダーに人気があります。

米ドル/カナダドル(USD/CAD)

カナダは資源国であり、特に原油価格との連動性が高い通貨です。

米国との経済的な結びつきも強く、「隣国同士の通貨ペア」という特徴があります。このため、長期的にはレンジ相場(一定の価格帯で推移)になりやすいとされています。

普段の値動きは穏やかですが、原油価格の変動やカナダ中銀の政策変更などでトレンドが出ることもあり、バランスの取れたペアとして注目されています。

豪ドル/米ドル(AUD/USD)

オーストラリアと米国の通貨ペアで、こちらも商品市況や中国経済の影響を受けやすいのが特徴です。世界的には取引量の多いペアのひとつですが、日本国内では豪ドル円ほどの知名度はないかもしれません。

ただし、値動きは比較的素直で、ドルストレート通貨の中でもテクニカルが通用しやすいとされ、分析しやすい点が魅力です。

ユーロ/英ポンド(EUR/GBP)

ユーロとポンドという、地理的・経済的に近い2通貨の組み合わせです。

両通貨が似たような動きをすることが多く、結果として狭いレンジ内での値動きが続く傾向があります。

実際には「0.85〜0.90ポンド」付近で安定することが多く、レンジ相場戦略(例:自動売買や逆張り手法)に適しているペアとして知られています。

このほかにも、

- ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF)

- ポンド/豪ドル(GBP/AUD)

など、多数の主要通貨ペアが存在します。

ただし、FX初心者のうちはすべてを無理に覚える必要はありません。

まずは「ドル円」「ユーロドル」「ユーロ円」「ポンド円」などの主要どころを押さえ、FXの基礎に慣れてから、興味のある通貨ペアを少しずつ研究していくのがおすすめです。

高金利が魅力のマイナー通貨ペアの特徴

近年のFX人気の背景には、高金利通貨を買ってスワップポイントを稼ぐ運用方法が注目されていることがあります。

特に日本円が超低金利が続いているため、金利の高い国の通貨を買い持ちするだけで、毎日スワップ収入(利息のような収入)が得られるという魅力があります。

その中でも代表的なのが、

- トルコリラ/円(TRY/JPY)

- メキシコペソ/円(MXN/JPY)

- 南アフリカランド/円(ZAR/JPY)

といった新興国通貨のペアです。

トルコリラ/円(TRY/JPY)超高金利だが変動も大きい、新興国リスクに注意

トルコリラ円(TRY/JPY)は、高金利通貨ペアの代表格として知られています。2025年3月時点では、トルコの政策金利が40%を超えており、日本円との金利差は圧倒的です。

この金利差により、トルコリラを買いポジションで保有すれば、他のどの通貨ペアよりも大きなスワップポイントを毎日受け取ることができます。少ない資金でもレバレッジをかけることで、スワップ収入だけで年利二桁以上を狙うことも理論上は可能です。

しかし、その反面で注意しなければならないのが、為替レートの変動リスクの大きさです。トルコリラは過去数年間にわたって大幅な下落を続けており、例えばここ3年ほどで対円レートが約3分の1にまで下落したというデータもあります。

つまり、仮に年10%分のスワップ収入があっても、為替が年20〜30%下がれば元本割れになる可能性があります。実際、トルコリラ円は値動きが非常に荒く、長期的には下落傾向が続いているため、スワップだけに目を奪われるのは非常に危険です。

メキシコペソ/円(MXN/JPY)高スワップと安定度のバランス良好、人気上昇中の通貨ペア

メキシコペソ円(MXN/JPY)は、近年日本の個人投資家の間で注目度が高まっている高金利通貨ペアです。

メキシコの政策金利は2023年に11.25%とピークをつけた後、2024年にはやや利下げされ、現在は10%前後を維持しています。円との金利差が大きいため、ペソ円を買いポジションで保有しているだけで、毎日スワップ収入が期待できる点が魅力です。

メキシコペソは、トルコリラのような極端な下落リスクが少なく、過去数年間では対円で緩やかな上昇トレンドを描いていた時期もあります。しかし、2024年半ば以降にはやや様相が変わりつつあるとされ、一時的に7円を割り込むような局面も見られました。

その背景には、メキシコ国内外の政治・経済要因の変化が影響しているとされており、政策金利が高水準にあっても、為替差損がスワップ収益を上回るリスクがある点には注意が必要です。

また、2020年以降の数年でペソ円は4円台から7円台後半まで急上昇してきただけに、もし本格的に下落トレンドへ転じた場合、その反動が大きくなる可能性もあります。

とはいえ、ペソ円は高金利通貨の中では比較的安定した部類と評価されることも多いです。

- メキシコは新興国ながら経済規模が大きく、世界でも上位のGDPを誇る

- 対外債務が健全で財政面の信用度も比較的高い

- 米国との地理的・経済的つながりが強く、急激な通貨暴落が起きにくい構造

このような背景から、トルコリラや南アフリカランドが下落する局面でも、ペソは底堅く推移する傾向が見られます。

南アフリカランド/円(ZAR/JPY)資源国の高金利通貨、中国とも連動しやすい点に注目

ランドは高金利通貨として、長年にわたり日本のFX投資家から注目されてきました。

執筆時点で南アフリカの政策金利は7.5%と、トルコやメキシコほどの高さではないものの、先進国の金利を大きく上回る水準です。円との金利差も大きいため、スワップポイント狙いの中長期トレードで根強い人気があります。

南アフリカは、金・ダイヤモンド・プラチナ・鉄鉱石などの鉱物資源が豊富な国です。そのため、資源価格の動向に敏感に反応するという性質があります。

また、最大の貿易相手国は中国であり、中国経済の好不調にも強く影響を受けます。

具体的には、

- 中国の景気が良い → 資源需要が高まり、ランド買いが進む

- 中国の景気が悪い → 資源需要が減少し、ランド売りが進む

といった連動が見られるため、中国関連ニュースや資源市況にも目を向けることが重要です。

「勝ちやすい通貨ペア」トレンド派?レンジ派?テクニカル派?

最後に少し視点を変えて、「どんな通貨ペアが勝ちやすいか」について考えてみましょう。

FX初心者の方からよく聞かれるのが、

「結局どの通貨ペアが一番儲けやすいの?おすすめは?」という質問です。

この問いに対する答えは一概には決められません。なぜなら、トレードのスタイル(スキャルピング、デイトレード、スイングトレードなど)や、個々の相場観、資金量、リスク許容度によって、最適な通貨ペアは人それぞれ異なるからです。

そこでここでは、以下の3つの観点から、通貨ペアの「勝ちやすさ」の傾向を紹介します。

- 1トレンドが出やすい

- レンジになりやすい

- テクニカルがききやすい

自分の得意な戦略に合った通貨ペアを選ぶ際のヒントにしてみてください。

トレンドが出やすい通貨ペアとは?

トレンドが出やすい通貨ペアは以下のとおりです。

ユーロ/円(EUR/JPY)

ユーロ円は、トレンドが出やすい通貨ペアとして広く知られています。

一度方向性が定まると、素直にその方向に値が伸びやすく、変則的な動きが少ないため、初心者でもトレンドフォロー戦略を取りやすいのが特徴です。

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

流動性が非常に高く、値動きがなめらかで癖が少ないため、中長期のトレンドが継続しやすい通貨ペアです。

一旦大きな流れが出ると、数ヶ月から半年以上にわたり一方向に動くこともあり、トレンドフォロー型のトレーダーに好まれています。

米ドル/円(USD/JPY)

ファンダメンタルズのコントラストが強い場面では、非常に明確なトレンドを描きやすい通貨です。

たとえば2021~2022年にかけては、アメリカの利上げラッシュと日本の金融緩和継続という構図のもとで、ドル高・円安の長期トレンドが形成されました。

このように、両国の金融政策や経済環境に差があるときは、トレンドがはっきりと出やすくなります。

トレンドが出やすい通貨ペアを選ぶメリットは、

「順張り(トレンドフォロー)戦略が通用しやすい」という点にあります。

一度大きな流れに乗ることができれば、ポジションを伸ばすことで効率よく利益を積み重ねることが可能です。また、トレンド中は押し目買いや戻り売りのチャンスも比較的明確になりやすく、テクニカル分析も機能しやすい傾向があります。

ただし、当然ながら相場にはいずれトレンドの終わり(転換点)が訪れます。

そのため、トレンドの強弱を常にチェックしながら、転換の兆しが見えたら利食いや撤退を検討する慎重さも必要です。

レンジ相場になりやすい通貨ペアとは?

レンジ相場とは、明確な上昇トレンドや下落トレンドがなく、一定の価格帯の中で値動きを繰り返す相場のことです。「ボックス相場」とも呼ばれ、ある程度の高値と安値の間を行ったり来たりする特徴があります。

このようなレンジ相場になりやすい通貨ペアとは、通貨の性質や経済の動きが似ていて、大きく乖離しにくい組み合わせを指します。

その代表例が以下の通貨ペアです。

ユーロ/英ポンド(EUR/GBP)

ユーロ圏とイギリスという地理的にも経済的にも密接な関係を持つ2通貨のペアです。

通貨同士の性格が似ているため、一方的な通貨高・通貨安が起きにくく、結果として狭いレンジ内での推移が続くことが多いです。

特に0.85〜0.90あたりを中心に安定的なレンジを形成しやすいと言われています。

豪ドル/NZドル(AUD/NZD)

オーストラリアとニュージーランドというオセアニアの隣国同士の通貨ペアです。

両国の経済サイクルや政策金利の動向も似通っており、大きくかい離するような材料が少ないため、長期的に安定したレンジを形成しやすいのが特徴です。

米ドル/カナダドル(USD/CAD)

アメリカとカナダは地理的にも経済的にも密接な関係にあり、貿易や金融政策も強く連動しています。

特に原油価格に大きな変動がなければ、為替レートも比較的安定しやすく、1.2〜1.4あたりの範囲で長期間レンジを形成する傾向があります。

レンジ相場の最大の魅力は、「安く買って高く売る(逆張り)」戦略が通用しやすいことです。

たとえば、レンジの上限付近で売り、下限付近で買い戻すというような明確な売買ルールを立てやすいのが特徴です。

また、こういったペアは自動売買(リピート系の売買ツール)との相性も良く、同じような値幅で何度も利益を狙う戦略が効果的です。

ただし注意が必要なのは、レンジ相場は永遠に続くわけではないという点です。

何らかの材料や突発的なイベントによって、価格がレンジの上下限をブレイクし、一気にトレンド相場に移行することもあります。

そのため、損切りラインを事前に決めたり、ポジションサイズが大きくなりすぎないようにリスク管理も重要です。

テクニカル分析が効きやすい通貨ペアとは?

テクニカル分析(チャート分析)が効きやすいとは、過去の価格の動きに基づいて将来の相場を予測する際、チャートパターンやテクニカル指標が素直に反応する傾向があるという意味です。

一般的に、取引量が多く流動性の高い通貨ペアは市場参加者が多く、特定の大口注文に左右されにくいため、テクニカル分析が有効に機能しやすいとされています。こうした市場では、支持線・抵抗線・トレンドライン・移動平均線・オシレーター系指標などが、多くのトレーダーに意識されるため、予測が当たりやすくなるのです。

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

世界で最も取引量が多く、流動性は圧倒的に高い通貨ペアです。

そのため、チャートパターンやテクニカル指標がよく機能し、初心者からプロまで幅広く支持されています。

支持線や抵抗線が機能しやすく、移動平均やMACD、RSIといった主要指標もよく反応します。

米ドル/円(USD/JPY)

日本人投資家に圧倒的な人気を誇り、情報も豊富で動きが比較的安定している通貨ペアです。

FX初心者にとっても扱いやすく、テクニカルの勉強・練習にも最適です。

日本時間でも活発に取引されるため、東京時間から動き出す傾向も把握しやすいのがポイントです。

英ポンド/米ドル(GBP/USD)

ロンドン市場の主力通貨ペアであり、ロンドンのトレーダーはテクニカル分析を多用する傾向があります。

ボラティリティはやや高めで“騙し”も発生しやすいですが、重要なラインやトレンドは世界中で意識されやすいため、特に長期足のテクニカルは機能しやすいという声もあります。

豪ドル/米ドル(AUD/USD)

資源国通貨としての側面を持ちつつ、米ドルとの組み合わせで一定の規模の取引量があり、比較的読みやすいペアです。

動きが穏やかなことが多く、チャート分析をコツコツと実践したい人に向いています。

どの通貨ペアが「勝ちやすい」のか結論

以上のように、「勝ちやすい通貨ペア」は人によって異なります。それはつまり、自分のトレード手法や性格に合った通貨ペアを選ぶことこそが、勝率を上げる第一歩になるということです。

結局のところ、「この通貨が一番儲かる」といった絶対的な正解はありません。

大切なのは、自分がどんなトレードをしたいか、どんな値動きや取引スタイルに安心感や楽しさを感じるかを知ることです。

その上で、自分のスタイルに合った通貨ペアを選ぶことが、結果として“勝ちやすさ”につながるのです。

まとめ:通貨ペアの特徴を理解し、あなたに合った通貨で勝負しよう!

初心者にはドル円・ユーロドルなど主要通貨ペアがおすすめです。流動性が高く、値動きも安定していて取引しやすいためです。高金利通貨ペア(トルコリラ円・ペソ円など)はスワップ収入が魅力だが、為替変動リスクが大きいため少額&低レバレッジが基本となります。

勝ちやすい通貨ペアは人それぞれです。トレンドフォロー型にはトレンドの出やすいペア、逆張り型にはレンジ相場になりやすいペア、テクニカル派には主要ペアが向いています。

まずは少数の通貨ペアに絞って経験を積み、自分に合った“勝ちやすい通貨ペア”を見つけることが成功のカギです。